尼崎の連続監禁殺人事件だとか、あるいは1995年のオウム真理教の事件など、「命令されたからといって、なんでそんな酷いことをやってしまうんだろう?」と思うような出来事がときどきあります。

人は、権威者に命じられたら、たとえ道徳的に正しくないと思っていたとしても、それに従ってしまうものなのでしょうか? 身近な例で言えば、クラスで立場の強い人に、「あいつをいじめろ」と言われたときにどれくらい、良心や自由意志であらがうことができるのでしょう。

戦後、アルゼンチンで逃亡生活を送っていたのですが、1960年にイスラエルのモサドによって連行され、戦争犯罪の責任を問う裁判にかけられて1961年に処刑されました。

数百万人のユダヤ人を絶滅収容所に送ったアイヒマンは、よほどの悪人であると思われていましたが、精神鑑定や裁判を通じて明らかになったのは、アイヒマンが「普通の、どこにもいるような人物」だということです。彼は、ドイツ政府によるユダヤ人の迫害やホロコーストについて、「遺憾に思う」と述べましたが、自分のしたことについては「命令に従っただけだ」と主張しました。

アイヒマンは、極悪人でもサイコパスでもなく、真面目に職務に励む平凡な小市民だったのです。

このことは、多くの人を困惑させました。

「真面目で平凡な小市民」が、たくさんの人を死に追いやるような非道なことをどうしてできるのでしょう?

ミルグラムは、アメリカで任意の二人を無作為に選んだとき、その二人は平均して6人の知り合いを介しているという「スモールワールド実験」(1967年)でも知られています。全ての人や物事は6ステップ以内で繋がっているという「六次の隔たり」の実験ですね。

服従実験の話でした。

ミルグラムの実験は、次のような手順で実施されました。

被験者として集められた参加者は、20歳から50歳の男性だったそうです。

参加者には、この実験は「記憶に関する実験」で、「生徒」役と「教師」役に分けて、学習に罰がどのくらい効果をもつかを測定するものだと説明されました。

参加者はくじ引きで「教師」役にされます。「生徒」役はじつは訳者が演じるサクラで、「教師」役が真の被験者なのです。

以下の図のTが「教師」、Lが「生徒」、Eは「実験者」を指しています。教師の前にあるボタンは、電流を流すためのもので、生徒役に電気が流れる線がつながっています(という設定になっています。実際は、電流は流れないのですが)。

被験者である「教師」たちは、あらかじめ45ボルトの電気ショックを受けて、「生徒」の受ける苦痛を体験させられます。

教師と生徒は図のように別の部屋に分けられ、インターフォンを通じてお互いの声飲みが聞こえるような状況に置かれます。

「教師」役は、二つの対になる単語リストを読み上げ、生徒がそれを記憶しようと試みます。その後問題を出して、生徒が正解を答えることができなければ、教師は生徒に電気ショックを流すように指示を受けるのです。

『スタンフォード監獄実験』再び映画化、3作のトレイラーを見比べてみる

で紹介した、ジンバルドーの監獄実験と並んで、社会心理学史に残る実験です。

【参考文献】

『服従の心理 』(スタンレー・ミルグラム、河出書房新社、2008年)

』(スタンレー・ミルグラム、河出書房新社、2008年)

『服従実験とは何だったのか―スタンレー・ミルグラムの生涯と遺産 』(トーマス・ブラス、誠信書房、2008年)

』(トーマス・ブラス、誠信書房、2008年)

人は、権威者に命じられたら、たとえ道徳的に正しくないと思っていたとしても、それに従ってしまうものなのでしょうか? 身近な例で言えば、クラスで立場の強い人に、「あいつをいじめろ」と言われたときにどれくらい、良心や自由意志であらがうことができるのでしょう。

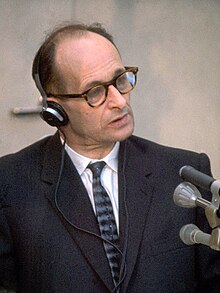

アドルフ・アイヒマンと権威への服従

第二次世界大戦中、ドイツのナチス政権による「ユダヤ人問題の最終的解決(ホロコースト)」に関与して、数百万人のユダヤの人々を強制収容所に移送してガス室送りにしたアドルフ・アイヒマンという人物がいました。 |

| (Adolf Otto Eichmann、1906-1962年) |

数百万人のユダヤ人を絶滅収容所に送ったアイヒマンは、よほどの悪人であると思われていましたが、精神鑑定や裁判を通じて明らかになったのは、アイヒマンが「普通の、どこにもいるような人物」だということです。彼は、ドイツ政府によるユダヤ人の迫害やホロコーストについて、「遺憾に思う」と述べましたが、自分のしたことについては「命令に従っただけだ」と主張しました。

アイヒマンは、極悪人でもサイコパスでもなく、真面目に職務に励む平凡な小市民だったのです。

このことは、多くの人を困惑させました。

「真面目で平凡な小市民」が、たくさんの人を死に追いやるような非道なことをどうしてできるのでしょう?

ミルグラムの実験

スタンレー・ミルグラムが、権威者の命令に従う人間の心理を実験したことには、このような時代背景がありました。ミルグラムの実験は、アイヒマン実験(アイヒマンテスト)とも呼ばれていますが、アイヒマンが処刑された1961年にイェール大学で行なわれたのです。ミルグラムは、アメリカで任意の二人を無作為に選んだとき、その二人は平均して6人の知り合いを介しているという「スモールワールド実験」(1967年)でも知られています。全ての人や物事は6ステップ以内で繋がっているという「六次の隔たり」の実験ですね。

服従実験の話でした。

ミルグラムの実験は、次のような手順で実施されました。

被験者として集められた参加者は、20歳から50歳の男性だったそうです。

参加者には、この実験は「記憶に関する実験」で、「生徒」役と「教師」役に分けて、学習に罰がどのくらい効果をもつかを測定するものだと説明されました。

参加者はくじ引きで「教師」役にされます。「生徒」役はじつは訳者が演じるサクラで、「教師」役が真の被験者なのです。

以下の図のTが「教師」、Lが「生徒」、Eは「実験者」を指しています。教師の前にあるボタンは、電流を流すためのもので、生徒役に電気が流れる線がつながっています(という設定になっています。実際は、電流は流れないのですが)。

被験者である「教師」たちは、あらかじめ45ボルトの電気ショックを受けて、「生徒」の受ける苦痛を体験させられます。

教師と生徒は図のように別の部屋に分けられ、インターフォンを通じてお互いの声飲みが聞こえるような状況に置かれます。

「教師」役は、二つの対になる単語リストを読み上げ、生徒がそれを記憶しようと試みます。その後問題を出して、生徒が正解を答えることができなければ、教師は生徒に電気ショックを流すように指示を受けるのです。

電圧は最初は45ボルトですが、だんだん強めていくように、実験者から指示されます。

生徒役は、インターフォンを通して、電気ショックを受けた苦痛を訴えます。最初は、うめき声くらいですが、電圧が上がるにつれて、叫びだしたり、もう実験を辞めたいと訴えるのです。

詳しくは、ミルグラムの『服従の心理 』(スタンレー・ミルグラム、河出書房新社、2008年)を読んでほしいのですが、wikipediaから概要だけ紹介すると、生徒役の反応は電圧事に次のように変化していきます。

』(スタンレー・ミルグラム、河出書房新社、2008年)を読んでほしいのですが、wikipediaから概要だけ紹介すると、生徒役の反応は電圧事に次のように変化していきます。

- 75ボルトになると、不快感をつぶやく。

- 120ボルトになると、大声で苦痛を訴える

- 135ボルトになると、うめき声をあげる

- 150ボルトになると、絶叫する。

- 180ボルトになると、「痛くてたまらない」と叫ぶ。

- 270ボルトになると、苦悶の金切声を上げる。

- 300ボルトになると、壁を叩いて実験中止を求める。

- 315ボルトになると、壁を叩いて実験を降りると叫ぶ。

- 330ボルトになると、無反応になる。

「壁を叩いて実験を降りる」なんてことをされたら、多くの「教師」役は、「中止したほうがいいのではないか」とためらいます。

ところが、実験者(白衣を着た権威のある人物です)は「迷わずに続行してください」と指示するのです。

さて、ミルグラムは実験の前に、心理学専攻の大学生や、同僚の教員たちに、「最大の電圧を付加する者はどれくらいか」を尋ねるアンケートを実施していました。

多くの人は、「嫌がってるんだから、最大の電圧を流すような酷いことをする人は少ないんじゃないか」と予想しました。

ところが実際の実験結果を観ると、被験者40人中25人(62.5%)が、最大のボルト数である450ボルトまでスイッチを入れたのです。300ボルトに達する前に実験を中止した者は一人もいなかったといいます。

この社会心理学の実験は、閉鎖的な状況下で権威者から命令されると、人はたとえ自身の倫理観に反していることでも、従ってしまいやすいということを明らかにしたのです。

ミルグラム実験の映画 Experimenter | The Stanley Milgram Story

ミルグラム実験が映画化されていることを知ったので、紹介してみようと思ったのでした。

マイケル・アルメレイダ監督が、

というタイトルで映画化し、2015年に公開されました。

日本での公開はまだ決まっていないようですが、いずれ観てみたいですね。

で紹介した、ジンバルドーの監獄実験と並んで、社会心理学史に残る実験です。

「私たちはあやつり人形なのだ。しかし、知覚や気づきをもったあやつり人形だと私は信じている。私たちはときにあやつり糸を見ることができる。そしておそらく、気づきこそが私たちの自由への最初の一歩なのだ」スタンレー・ミルグラム

こうした実験を見ると、私たちはたしかに環境や状況によってあやつられる人形だと言えるのかもしれません。

でも、ミルグラムの言うように、まず「あやつり糸を見る」ことが、権威や状況に流されずに主体的に生きるための第一歩なんでしょう。

『服従の心理

『服従実験とは何だったのか―スタンレー・ミルグラムの生涯と遺産

ミルグラムの実験について、最新の知見を交えて批判的に論じてください、とChatGPTに聞いてみた(2023年)

2023年の追記デス。

ミルグラムの実験は、1960年代に行われた社会心理学の古典的な実験であり、被験者が実際に他人に電気ショックを与えるかどうかを調べたものです。この実験については、批判的な見方があります。まず、実験の倫理的な問題が指摘されています。被験者に対して、自分が他人に痛みを与えていると思わせ、その責任を負わせるという実験設計は、倫理的に問題があるとされます。

実際に、一部の被験者は非常に苦痛を感じ、実験が終わってからもトラウマを抱えることがあったとされています。また、実験の結果についても、批判があります。ミルグラムの実験では、約2/3の被験者が最大電気ショックを与えることができたとされていますが、実際には実験の信頼性について疑問が投げかけられています。たとえば、実際には電気ショックが与えられていないにもかかわらず、被験者が実際にショックを与えたと報告する場合があったことが指摘されています。さらに、最近の研究によれば、ミルグラムの実験の再現性にも問題があるとされています。2015年に行われた実験では、ミルグラムの実験と同様の手順を用いたものの、被験者のショックの与え方に大きなばらつきがあったことが報告されています。

これにより、ミルグラムの実験が社会心理学の古典的な実験であることは変わらないものの、その結果を厳密に再現できるかどうかは疑問視されています。

さらに、実験参加者が実際に他人に苦痛を与える行動をとったという点についても、議論があります。実際には、多くの実験参加者が、自分が他人に苦痛を与える行動をとることを好ましく思っていなかったという報告もあります。また、実験参加者が実際に他人に苦痛を与える行動をとった場合でも、それが社会的な状況や権威的な指示によって引き起こされたものであることが示唆されています。

総じて、ミルグラムの実験は、社会心理学における重要な実験であり、人間の行動に関する多くの示唆を与えています。しかし、実験の方法や倫理的な問題については批判的に論じる必要があり、単一の実験結果に基づいて一般化することは慎重であると考えられます。

コメント

コメントを投稿